Geschichte des Standortes

Nie wieder ist jetzt. Nie wieder ist hier.

Inhalt des Audios "Geschichte des Standortes":

Willkommen vor dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur! Wir möchten Sie zu einer Zeitreise einladen. Diese führt mehr als hundert Jahre zurück in das ehemalige jüdische Zentrum Hannovers. Hier wurde gemeinsam gebetet und gesungen, hier wurden Feste gefeiert, getraut und getrauert. Das können Sie sogar hören. Sie begegnen Menschen wie der Teenagerin Pepi Sommerfeld, die hier zur Synagoge ging. Sie erfahren von antisemitischen Angriffen auf die Gemeinde, von NS-Kadern, die am 9. November 1938 die Neue Synagoge in Brand steckten. In der Alten Synagoge wurden jüdische Frauen, Männer und Kinder zusammengepfercht, um sie in Lager zu deportieren und zu töten.

Heute stehen Ministerien und Gebäude der Lutherischen Landeskirche an diesem Ort. Vom alten jüdischen Hannover ist kaum etwas zu sehen. Doch die Zeitreise handelt nicht von Fremden oder längst Verstorbenen. Sie handelt von Menschen wie uns. Von ihrem Glauben, ihren Freuden, ihrer Hoffnung und ihrer Verzweiflung. Manches scheint uns einzuholen, scheint nicht Jahrzehnte vergangen. Nie wieder ist jetzt. Nie wieder ist hier.

Starten Sie die Zeitreise mit dem ersten Standort links vom Eingang des Ministeriums und scannen Sie den QR-Code!

Bildrechte: Volker Hehner | MWK

Bildrechte: Volker Hehner | MWK

Inhalt des Audios "Die ausgelöschten Spuren":

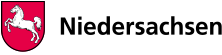

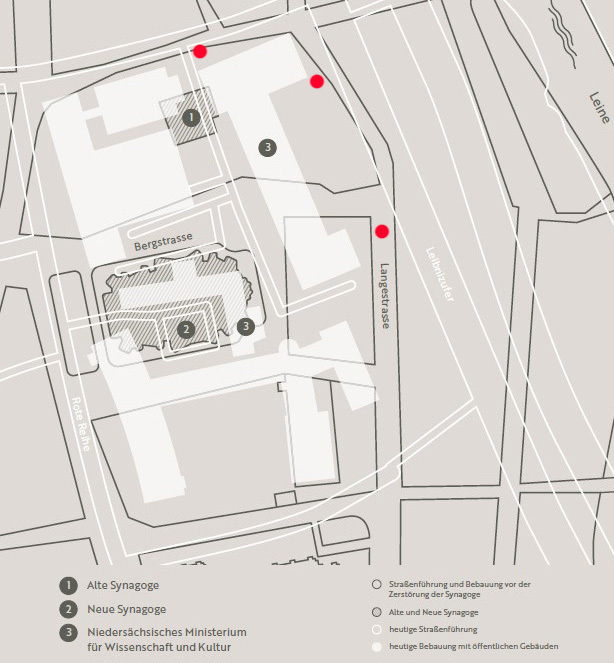

Schauen Sie sich um: Hinter Ihnen rauscht der Verkehr über sechs Spuren am Leibnizufer vorbei. Vor Ihnen erhebt sich der hohe Stahlskelettbau des Ministeriums, erbaut zu Beginn der 1950er Jahre von der Preussag. Vor dem Zweiten Weltkrieg blickten die Hannoveraner hier auf ein Viertel mit dicht aneinanderdrängenden Fachwerkhäusern. Wenn Sie auf die Fassade des Ministeriums blicken, sehen Sie links einen langgezogenen Trakt und rechts einen hohen Turm. Ungefähr in der Mitte des Traktes verlief einst eine Straße, die Bergstraße. Wo Sie stehen, entlang der Grünfläche, befand sich eine weitere verschwundene Straße, die Langestraße.

Warum sieht alles ganz anders aus? Das Viertel wurde bei einem massiven Bombenangriff der britischen Luftwaffe in der Nacht des 8. Oktober 1943 zum großen Teil zerstört. Nach dem Krieg ordneten Stadtplaner den Bereich neu. Wohnungen sollten verschwinden, es sollte Platz für Unternehmen und Behörden geschaffen werden. Die alte Bergstraße verschwand – und mit ihr die Erinnerung an die dort Lebenden. Eine Überschrift der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung tönte im Januar 1972: „An die Bergstraße erinnert heute kein Name mehr.“ Das wollen wir ändern.

Gehen Sie nun links am Gebäude entlang zum nächsten Standort!

Bildrechte: Wilhelm Hausschild ©, Quelle: Historisches Museum Hannover

Bildrechte: Wilhelm Hausschild ©, Quelle: Historisches Museum Hannover

Inhalt des Audios "Das verschwundene jüdische Viertel":

Sie sind nun weitergegangen und im ehemaligen jüdischen Viertel Hannovers angekommen. Warum lag es hier? In der Altstadt auf der anderen Leineseite zu wohnen, war jüdischen Familien 1588 verboten worden, daher siedelten sie sich vor den damaligen Toren Hannovers in der Calenberger Neustadt an. Das änderte sich erst kurz vor der Reichsgründung in den 1860er Jahren. Neue Stadtteile wie die entstehende Nordstadt und die "Lange Laube"-Gegend waren nun attraktiver als die engen Fachwerkhäuser. Die Synagoge blieb für die Gemeindemitglieder dennoch gut erreichbar. Ab den 1920er Jahren kamen neue Wohngebiete in der Oststadt hinzu. Auch in der Altstadt ließen sich aus Osteuropa zugewanderte jüdische Familien nieder. So lebten 1925 circa 5.500 Jüdinnen und Juden in Hannover, eine kleine Minderheit von 1,3 Prozent der Bevölkerung.

Gehen Sie nun rechts am Gebäude entlang und biegen Sie dann in die Clemensstraße ab. Nach wenigen Schritten öffnet sich auf der linken Seite ein Parkplatz, den sich unser Kulturministerium mit dem Innenministerium teilt. Dieser ist nicht öffentlich, daher bleiben Sie am besten auf dem Gehweg!

Bildrechte: Yad Vashem

Bildrechte: Yad Vashem

Ein Einblick in die Bergstraße 1914

Möchten Sie wissen, wie es 1914 hier aussah? Ein Journalist des Hannoverschen Courier beschrieb die Bergstraße genauer:

„Auf dem Berge stand einst die Zwingburg Lauenrode. Längst verschwunden sind Berg und Burg und friedliche Bürgerhäuser stehen an Stelle der wehrhaften Bauten. Auch sonst hat der Berg mache Veränderung erfahren; verschwunden ist der stattliche ‚Osnabrücker Hof‘, der als fürstliches Quartier diente und später als Postgebäude benutzt wurde. Heute steht die Synagoge dort. Doch immer noch ist ‚der Berg‘ ein äußerst anziehendes Bild, das an den mittelalterlichen Marktplatz einer Kleinstadt erinnert. Den weiten Platz begrenzen nach drei Seiten die bunten Fassaden der alten Fachwerkhäuser, in der Mitte erhebt sich Opplers prachtvolle Synagoge, wohl der schönste Bau der Neustadt. Schon vor 300 Jahren stand auf dem Berge der erste Judentempel, der jedoch auf fürstlichen Befehl bald wieder abgebrochen werden mußte. Dann wurde 1704 die noch stehende alte Synagoge erbaut, deren altersgraue Mauern in ihren einfachen Formen dennoch von eigenartiger Wirkung sind; besonders das Innere des ehrwürdigen Baues löst eine geradezu weihvolle Stimmung aus. Das alte Gotteshaus befindet sich auf dem Hofe des Hauses Bergstraße 8, hier steht auch noch ein letzter Mauerrest von Lauenrode, wohl das älteste Bauwerk der Stadt. Diese alten Gemäuer sind ein Stück Romantik im Verborgenen."

Bildrechte: privat, Stefanie Waske

Bildrechte: privat, Stefanie Waske

Drehen Sie sich zunächst in Richtung der Propsteikirche Basilika St. Clemens mit ihrer schönen grünen Kupferkuppel. Sie ist hoch und groß – doch die jüdische Neue Synagoge überragte sie einst. Nun drehen Sie sich zurück und blicken auf den nicht so schönen Parkplatz der Ministerien. In der Ferne können Sie rechts zwei Auffahrten für Fahrzeuge sehen. Die hintere führt zu einer Garage im Stil der 1950er Jahre. Dort erhob sich die gewaltige, aus gelben Backsteinen und rotem Sandstein erbaute Neue Synagoge – umgeben von vielen Fachwerkhäusern. Ihre halbrunde Kuppel überragte das religiöse Zentrum, sie sollte ihm Bedeutung und Würde verleihen. 650 Männer und 450 Frauen fanden darin Platz zum Singen, Beten und zum Austausch. Die Synagoge, so der Architekt Edwin Oppler, war „im deutschen Stil“ der Spätromanik gehalten: Rosetten und Rundbögen gab es, aber keine spitzen Türmchen oder orientalisch inspirierten Ornamente. Die Neue Synagoge stand für die wachsende wirtschaftliche Bedeutung der jüdischen Gemeinde. Sie nahm die politische Gleichstellung im neuen Deutschen Reich 1871 vorweg. Bei der Eröffnung 1870 wurde sie als Meisterwerk gefeiert. Neue Synagoge, die katholischen und die lutherischen Kirchen standen nebeneinander und verkörperten so Gleichberechtigung in der Calenberger Neustadt.

Bildrechte: Architektonische Studien-Blätter

Bildrechte: Architektonische Studien-Blätter

Erlebe den Gottesdienst

Hereintreten können wir nicht mehr. Doch Rabbiner Dr. Emil Schorsch beschrieb in den 1920er Jahren einen Gottesdienst: „Als ich nach Hannover kam, hatten wir an Freitag Abenden, wenn die schöne Synagoge mit der Stimme des Oberkantors Alter gefüllt war, ungefähr 100 Männer. Frauen kamen nicht zu diesem Freitag Abend Gottesdienst. Wie es die Tradition vorschreibt, blieben sie zu Hause, um den Sabbat würdig vorzubereiten.

Am Sabbat Morgen waren zwischen 300 bis 500 Männer und Frauen in der Synagoge anwesend. Der Gottesdienst war würdig und zufriedenstellend in Hinsicht der traditionellen Erfüllung einer religiösen Pflicht. Die Shemoneh Esre - das Achtzehnbittengebet - wurde wiederholt; die ganze Sidra aus der Thora wurde gelesen: Viele Männer trugen den Zylinderhut, der die Pflicht, in schönen Kleidern in der Synagoge zu erscheinen, unterstrich. Das war eine andächtige Stille während des Gottesdienstes [...].

Die Predigt spielte eine nicht zu große Rolle, da die Akustik der Synagoge es unmöglich machte, an gewissen Sitzen mehr als ein Geräusch zu hören."1

1Zwölf Jahre vor der Zerstörung der Synagoge in Hannover, Germany, Persönliche Erinnerungen von Rabbiner Dr. Emil Schorsch, Orts-Rabbiner in Hannover vom 1. Januar 1927 bis zum 18. Dezember 1938, S. 31.

Bildrechte: Ernst Meyer, Quelle: Leo Baeck Institute

Bildrechte: Ernst Meyer, Quelle: Leo Baeck Institute

Das Gemeindeleben der Jugend - Süßes am Schabbat?!

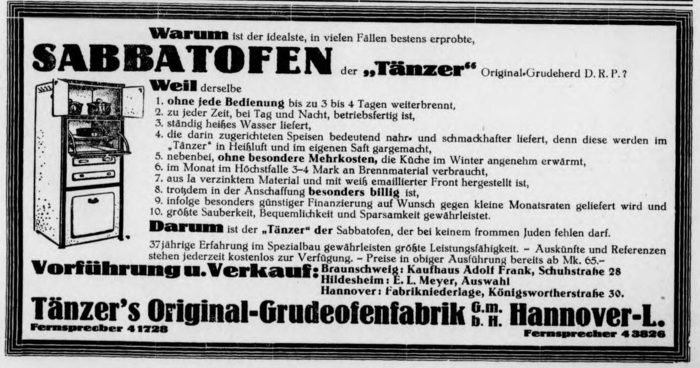

Der Schabbes oder Schabbat ist der siebte Tag der Woche im jüdischen Kalender: Er beginnt am Freitagabend mit Sonnenuntergang und endet am Samstagabend mit Einbruch der Dunkelheit, wenn drei Sterne am Himmel leuchten. Es sollen ruhige Tage sein, die dem Glauben und der Heiligkeit gewidmet sind. Wer wie Pepi Sommerfeld im Teenageralter war, wollte gerade dann etwas erleben. Im Nachrichtenblatt der Gemeinde beschrieb sie im Juli 1932, während der Weltwirtschaftskrise, einen Jugendgottesdienst in ihrer Mädchengruppe:

„Wir beginnen unseren Nachmittag für gewöhnlich mit einem Lied, denn dieses stellt gleich so schön das Gemeinschaftsgefühl her. Wir haben uns schon einen ganzen Liederschatz erworben. Wir singen so vieles; hebräische und deutsche, ernste und lustige Lieder. Zu Anfang muss es ein lustiges sein, damit gleich frohe Stimmung bei uns herrscht. Doch dann sammeln wir unsere Gedanken schnell zu ernsterem. Wir unterhalten uns über alles, was uns gerade bewegt.

Gern verbringen wir unsere Nachmittage mit Lesen. […] Mit welcher Spannung haben wir ‚Semaels Sendung‘ von Arnold Zweig verfolgt, das wir mit verteilten Rollen gelesen haben!

Wir haben die Seiten geradezu förmlich verschlungen! Doch so ernst es uns beim Lesen von den traurigen Schicksalen unserer Vorfahren ist, doppelt lustig geht es dann beim ‚Wunderrabi‘ her. Hierbei, und vor allem am ersten Schabbes im Monat, kommt unsere Parole: ‚Lachen ist gesund‘ vollauf zur Geltung. Am ersten Schabbes denken wir nicht nur an unsere geistige Nahrung, sondern vor allem an unsere leibliche. Es wird gegessen und genascht (je süßer umso besser!!).

Genascht, gelacht und gejuchzt! Ja, ihr Pessimisten, ihr werdet die Köpfe schütteln und den altbekannten Spruch murmeln: ‚Das ist die Jugend von heute!‘ Aber ist es nicht das Recht der Jugend, doch vergnügt zu sein? Sollen wir auch die Köpfe in dieser schweren Zeit hängen lassen und unser Leben mit Grübeln verbringen? Nein, wir vertrauen auf Gott und hoffen auf unsere Zukunft.“

Bildrechte: Quelle: Nachrichtenblatt 1928, Nr. 16 v. 27. April, S 4.

Bildrechte: Quelle: Nachrichtenblatt 1928, Nr. 16 v. 27. April, S 4.

Der Klang in der Synagoge

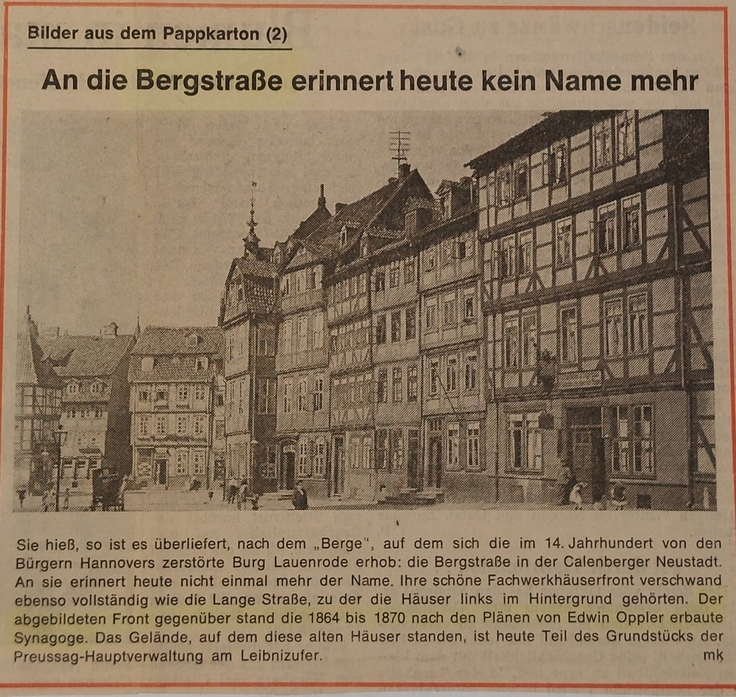

Was wäre der Gottesdienst ohne den Gesang? Israel Alter war ab 1925 Oberkantor an der Synagoge in Hannover. Seine überaus klangvolle Tenorstimme machte ihn rasch bekannt, er trat in Synagogen und Konzerthäusern auf, darunter in der berühmten Carnegie Hall in New York. 1935 wanderte er nach Südafrika aus, dann 1961 in die USA, wo er am Hebrew Union College religiöse Musik lehrte. Professor Andor Izsák aus Hannover und Alters Neffe, Benjamin Z. Maissner, retteten seine Schallplatten. Wir können heute das folgende Stück und viele weitere hören, denn die alten Platten wurden im Europäischen Zentrum für Jüdische Musik digitalisiert und vom Knacken und Rauschen befreit. Hören Sie, dank der Unterstützung der hiesigen Villa Seligmann, Israel Alters Lied zu Chanukka, dem jüdischen Lichterfest:

Wenn Sie nun auf den Parkplatz der Ministerien schauen, sehen Sie in der Einfahrt zwei Schranken. Dort stand bis 1943 die Alte Synagoge. Wir blicken auf ihre ehemalige Rückseite, auf den Gebetsraum im Hinterhof.

Das Vorderhaus an der Bergstraße diente der Gemeinde. Die Synagoge dahinter entstand 1826/27. Sie wurde vom protestantischen Architekten Friedrich August Ludwig Hellner im Stil des Klassizismus entworfen. Bis 1870 bildete sie den Mittelpunkt der jüdischen Gemeinde. Danach diente sie als Thora-Schule, als Treffpunkt der orthodoxen Gemeinschaft Agudas Jisroel und ab 1932 als Jugendheim. Während der NS-Zeit wurde sie gar von jüdischen Sportvereinen genutzt, die aus ihren Sportstätten verdrängt worden waren. Nach den Novemberpogromen 1938 und der Zerstörung der Neuen Synagoge fanden hier letzte Gottesdienste statt. Im September 1941 wies die Stadt Hannover hier schließlich jüdische Frauen, Männer und Kinder zwangsweise ein, um sie kurz darauf zu deportieren – ins Ghetto Riga und Theresienstadt und in Konzentrationslager wie Auschwitz. Von den 147 in der Alten Synagoge internierten Frauen, Männern und Kinder überlebten nach unseren Recherchen nur sieben den Holocaust, den Judenmord.

Gehen Sie nun die Clemensstraße herunter und biegen nach links in die Rote Reihe!

Bildrechte: Historisches Museum Hannover

Bildrechte: Historisches Museum Hannover

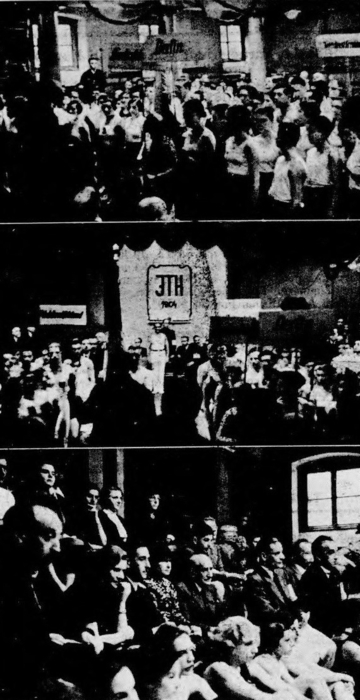

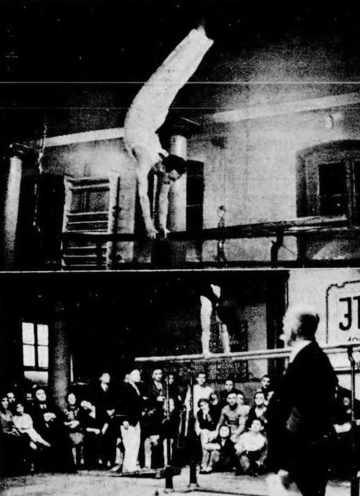

Jugend, Sport und Israel

1931 wollte Rabbiner Dr. Emil Schorsch endlich eine Stätte zum Lernen und für die Gemeinschaft der jungen Gemeindemitglieder. Es gab damals nämlich mehrere Jugendgruppen – darunter zionistische, kommunistische, orthodoxe und Sportgemeinschaften. Rabbi Schorsch erinnerte sich: „Nach einigen Beratungen stellte es sich heraus, dass die Schaffung eines solchen Jugendheimes, wie ich es im Auge hatte, in Hannover nicht zu schwer war. Die alte Synagoge, die ganz von anderen alten Häusern umgeben war, konnte vielleicht hergestellt und als Gymnasium verwendet werden, während die Front-Räume nach ihrer Renovierung anderen Zwecken des jugendlichen Lebens dienen konnten.“

Der junge Rabbiner überzeugte den Gemeindevorstand, Kinder und Jugendliche sammelten Spenden, die Renovierung startete, eine frisch eingestellte Frau sorgte für Ordnung. Doch wenige Monate nach der Eröffnung veränderte die neue nationalsozialistisch-konservative Reichsregierung alles. Gerade junge Gemeindemitglieder wollten nun auswandern, mussten rasch Sprachen lernen wie Englisch, Spanisch und Neuhebräisch. Im Jugendheim gab es zudem Kurse in Gartenbau, Nähen und Kleidermachen und viele mehr. Nur selten wurden die Schulbänke zur Seite geschoben und geturnt.11Zwölf Jahre vor der Zerstörung der Synagoge in Hannover, Germany, Persönliche Erinnerungen von Rabbiner Dr. Emil Schorsch, Orts-Rabbiner in Hannover vom 1. Januar 1927 bis zum 18. Dezember 1938, S. 43 f. und S. 49.

Unhygienisch, eng und zum Verzweifeln: Leben im Judenhaus

Ab dem 4. September 1941 wies die Mobilmachungsabteilung der Stadt Hannover jüdische Frauen, Männer und Kinder in die zum sogenannten „Judenhaus“ umgewidmete Alte Synagoge ein. In ihren früheren Wohnungen mussten sie fast alle Möbel, große Teile der Kleidung, des Hausrats und ihres Besitzes zurücklassen. Der ehemalige Betraum war jedoch kein Wohnquartier. Julius Jacoby von der Berliner Zentrale der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland reiste nach Hannover und schrieb am 7. September 1941:

„Übermässige Anhäufung, Bett neben Bett, kein Platz für Gänge. Keine Geschlechter-Trennung, Verheiratete und Unverheiratete, alte und junge Menschen, Kinder und Säuglinge unterschiedslos in der Turnhalle und auf schmalen Galerien untergebracht. Notausgänge versperrt. Tische und Stühle fehlen aus Platzmangel. Menschen hocken zumeist auf den Betten und nehmen dort ihre Mahlzeiten. In einer 4 Meter unter der Straße liegenden Waschküche wird das Essen zubereitet. Vorratsräume unhygienisch. Luftschutzkeller fehlen, weil diese für Küche und Vorräte in Anspruch genommen. 4 Wasserzapfstellen und 5 Toiletten für die ganze Belegschaft, einschließlich der Angestellten der Reichsvereinigung. Keine Möglichkeit zum Waschen der Wäsche. 134 Menschen sind dort eingewiesen, untergebracht sind bislang 98, damit aber bereits überbelegt.“1

1Reisebericht von Julius Israel Jacoby vom 7. September 1941, BAB R 8150 113 Blatt 397

Martha Heilbrunn, eine der nur sieben Überlebenden des „Judenhauses“ Bergstraße, berichtete über die Lage bei einem Prozess nach dem Krieg:

„Das ganze Leben spielte sich auf den Betten ab. Die Stimmung unter den dort Untergebrachten war dementsprechend verzweifelt. Es kamen auch mehrere Selbstmorde vor. Ich erinnere mich persönlich an vier Fälle (…). Tagsüber hatten wir Bewegungsfreiheit. Von 8 oder 9 Uhr abends mußten wir im Hause sein. Es fanden wiederholt Anwesenheitskontrollen durch die Gestapo statt. Zu Ausschreitungen ist es dabei meines Wissens in dem Hause Bergstraße nicht gekommen. Ein großer Teil von den Bewohnern des Hauses, zu denen auch ich gehörte, wurde im Dezember 1941 nach Riga abtransportiert. (…) Wir Frauen haben besonders unter der jeder Moral Hohn sprechenden Art der Unterbringungen gelitten, weil uns ja gar nichts anderes übrigblieb, als uns in Gegenwart der Männer auszuziehen und zu waschen usw.“2

2Aussage Martha H. (wohl MARTA HEILBRUNN), 8.2.1949, zitiert nach Marlis Buchholz: Die hannoverschen Judenhäuser, S. 101.

Bildrechte: Foto: Arolsen Archiv

Bildrechte: Foto: Arolsen Archiv

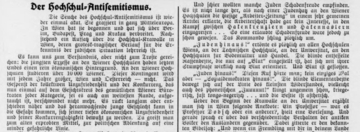

Antisemitische Angriffe

Inhalt des Audios "Antisemitische Angriffe":

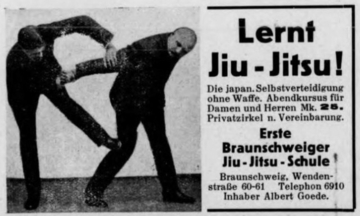

Die jüdische Gemeinde sah sich nicht erst seit 1933 stetigen Angriffen ausgesetzt. Die Gemeindemitglieder wappneten sich dagegen mit juristischem Rat, Selbstverteidigungskursen und politischem Engagement. Wo Sie gerade entlanggehen, in der Roten Reihe, hatten die Gemeindemitglieder zunehmend Furcht vor Angriffen. Schlagzeilen machte der Farbanschlag auf die Neue Synagoge in der Nacht zum 22. Juli 1927: Sechs riesige Hakenkreuze waren zu sehen, in roter Ölfarbe hieß es: „Schlagt die Juden tot!“

Der mutmaßliche Täter, der Student Eberhardt Müller, war bereits 1928 langjähriges Mitglied der NSDAP. Im Dezember 1927 wurde er wegen „Aufreizung zum Rassenhaß und Beschädigung von Kultgegenständen“1 zu drei Monaten Gefängnis unter Zubilligung von Bewährungsfrist verurteilt. Doch im Mai 1928 hob das Landgericht Hannover das Urteil auf: Der Schuldbeweis für die Mittäterschaft bei der Synagogenschändung sei nicht erbracht, der Nazi-Student hatte sein ehemaliges Geständnis widerrufen, gab nun an, allein Planken und Gehwege mit Hakenkreuzen beschmiert zu haben. Für seine Farbsudelei musste er lediglich 70 Mark wegen groben Unfugs zahlen.

Anfang 1930 fiel dann ein Schuss im Gottesdienst. Niemand wurde verletzt, der Täter wurde zu zwei Wochen Gefängnis und drei Jahren Bewährungsfrist verurteilt. Siegfried Bacharach, Herausgeber des Nachrichtenblatts der Synagogen-Gemeinden Hannover und Braunschweig, schilderte die Atmosphäre schon vor der Machtergreifung: „Da werden in den Nachtstunden Fensterscheiben des Verwaltungsgebäudes in der Lützowstraße zertrümmert. Unkontrollierbare Gerüchte wissen von einem geplanten Sprengstoffattentat auf die Synagoge. Wer wars? Wer ists? Niemand zu fassen. Die Strategie dieser Helden heißt: Unsichtbar bleiben.“ Bald darauf hatten es die Angreifer nicht mehr nötig, im Verborgenen zu agieren.

1Nachrichtenblatt 1928, Nr. 18 v. 11. Mai, S 4.

Sie sind nun am Mahnmal in der Roten Reihe angekommen. Dort wird an die Brandschatzung der Neuen Synagoge am 9. November 1938 erinnert.

Novemberpogrome

Inhalt des Audios "Novemberpogrome":

Wo heute die Gedenkstätte mit ihren hohen grauen Mauern steht, blickte man 1938 auf das prächtige Portal der Neuen Synagoge. Das Gotteshaus und die Gemeinde wurden nicht erst am 9. November zerstört. Voraus gingen zahlreiche Attacken auf Unternehmen und Personen durch Verbote und wachsende Diskriminierung.

Ende Oktober 1938 wurden fast 17.000 Jüdinnen und Juden polnischer Staatsbürgerschaft verhaftet. Man schaffte sie zur polnischen Grenze, um sie dort abzuschieben. Darunter waren die Eltern von Herschel Grünspan, einem 17-Jährigen aus Hannover. Er beging aus Rache ein Attentat auf den Sekretär der deutschen Botschaft in Paris, Ernst vom Rath. Der Mord diente den Nationalsozialisten als Vorwand für nachfolgende Pogrome, Plünderungen und Brandschatzungen. Ungefähr 400 Menschen wurden am 9. und 10. November 1938 ermordet, ebenso viele in den Suizid getrieben, 30.000 jüdische Männer wurden verhaftet, in Konzentrationslager und um ihren Besitz gebracht.

Hätten Sie an dieser Stelle in der Nacht vom 9. auf den 10. November durch die Fenster der Synagoge blicken können, hätten Sie die Täter beobachtet, wie sie das Gotteshaus ausraubten und in Brand steckten. Gegen 2 Uhr sperrte eine Gruppe SS-Mitglieder die brennende Synagoge ab. Etwas später kam die Feuerwehr und schützte lediglich die umliegenden Häuser. Die SS-Männer brachen dann auf, um jüdische Geschäfte zu plündern, Wohnungen zu durchsuchen und die Halle des Friedhofs in Bothfeld niederzubrennen. Weitere Parteimitglieder, junge wie alte, unterstützten sie in ihrem brutalen Treiben.

Die Technische Nothilfe sprengte am nächsten Morgen die Kuppel der Neuen Synagoge. Sie war umringt von einer Menge Schaulustiger. Die Synagogengemeinde musste die Trümmer beseitigen lassen, die Lösch- und Aufräumarbeiten bezahlen und das Grundstück unter Wert an die Stadt Hannover verkaufen. Von der Synagogengemeinde überlebten nur etwa 20 bis 30 Mitglieder die NS-Zeit.1

1Anke Quast: Jüdische Gemeinden in Niedersachsen nach 1945. Das Beispiel Hannover, Göttingen 2001, S. 44.

Verhaftung und KZ-Haft

Während der Novemberpogrome wurden jüdische Männer verhaftet und ins KZ Buchenwald verschleppt, darunter auch Rabbiner Emil Schorsch, der die Situation wie folgt schildert:

„Wir gingen zu Bett wie jeden Abend, und wie jeden Tag stand ich auf um 6 Uhr, um den Gottesdienst in der Synagoge zu besuchen. Gegen 7 Uhr am Morgen ertönte die Glocke meiner Haustüre, und als ich öffnete, sah ich vier Gestapo Beamte. Sie kamen in unsere Wohnung und stellten sofort Fragen der folgenden Art: ‚Wir müssen Ihre Wohnung durchsuchen; haben Sie Waffen? Haben Sie Sparkassenbücher?‘ Ich erwiderte: ‚Ich habe ein Sparkassenbuch; ich habe keine Waffen.‘ Sie beschlagnahmten mein Sparkassenbuch. Ich hatte keine Ahnung, was sie wollten.

Schließlich sagte ich, dass ich gewohnt bin, jeden Morgen zum Gottesdienst zu gehen. ‚Kann ich gehen?‘ fragte ich, worauf einer der Beamten sich zu den andern wendete und, mit einem leichten Hohn in seiner Stimme sagte: ‚Er will zur Synagoge gehen!‘ Er wandte sich wieder zu mir und sagte: ‚Die Synagoge steht nicht mehr!‘

Verwandte aus Großbritannien setzten sich für Emil Schorsch ein, er kam nach kurzer Zeit frei und ging mit Frau und Kindern ins Exil, erst im Dezember 1938 nach Großbritannien, dann 1940 in die USA. Nach Hannover kam er später im Jahr 1963 als Gast – zur Eröffnung der neuen Synagoge in der Haeckelstraße.1

1Zwölf Jahre vor der Zerstörung der Synagoge in Hannover, Germany, Persönliche Erinnerungen von Rabbiner Dr. Emil Schorsch, Orts-Rabbiner in Hannover vom 1. Januar 1927 bis zum 18. Dezember 1938.

Bildrechte: Emil Schorsch Collection, Leo Baeck Institut

Bildrechte: Emil Schorsch Collection, Leo Baeck Institut

Sprecherin: Katharina Kleine-Wächter

Redaktion: Janina Finkemeyer & Sara Kleinwechter